【研究背景】在追求大规模

储能解决方案的道路上,安全、低成本、环保的水系电池一直备受瞩目。其中,水系

钾离子电池(APIBs)因钾资源丰富、成本低廉,以及钾离子具有快速的传输动力学,被视为极具潜力的候选者。

然而,APIBs的发展却面临一个关键瓶颈:缺乏高性能、高稳定的电极材料。特别是具有开放框架结构和稳定P-O键的钒基聚阴离子材料(如Na3V2(PO4)3,简称NVP),在有机

电解液电池中已被广泛利用,但在水系环境中却“水土不服”。其根源在于,钾离子半径大,在水溶液中溶剂化效应弱,难以可逆地嵌入NVP的晶体结构中,通常只能发生轻微的表面吸附反应,导致容量低、衰减快。以往的研究多集中于通过使用高浓度、含有机溶剂的电解液来缓解这一问题,但这又牺牲了水系电池的成本和安全优势。因此,从材料本身出发,开发一种能在低浓度温和水系电解液中稳定工作的高性能

正极材料,成为了一个挑战。

【研究亮点】(1)提出高熵策略调控聚阴离子材料结构与电子性质。通过引入Al、Cr、Fe、Ga、In多种金属元素,构建了高熵HENVP材料。高熵效应不仅扩大了离子传输通道的层间距,促进了K+的可逆嵌入/脱出,还增强了V–O键的强度,显著提升了材料的结构稳定性与电子导电性。

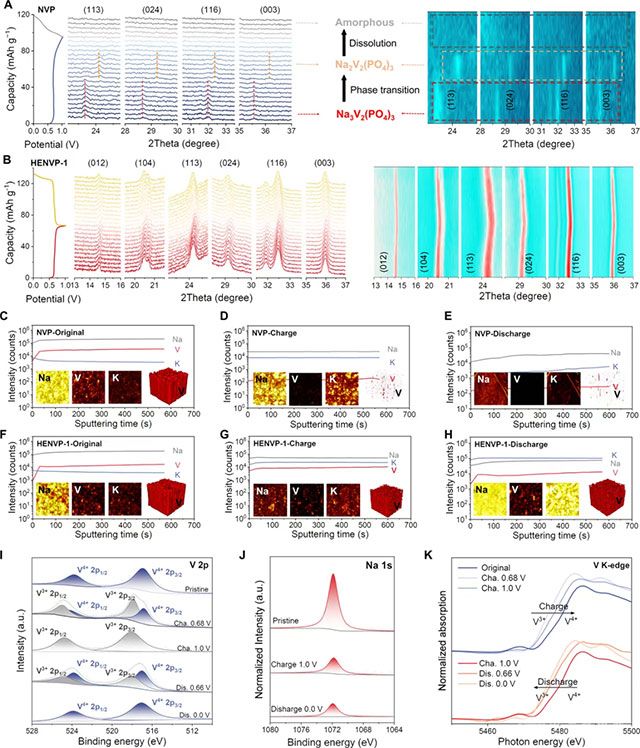

(2)揭示了高熵正极的固溶体储钾机制。结合原位XRD与TOF-SIMS等表征手段,证实HENVP在充放电过程中发生固溶体反应,而非传统NVP的相变过程,有效抑制了材料结构坍塌与钒溶解。

(3)实现了高倍率、长循环的实用化性能。HENVP-1在0.7 M K2SO4低浓度电解液中,展现出98.7%的超高首圈库仑效率、36C高倍率性能以及3500次循环后88.4%的容量保持率。组装的HENVP-1//PTCDI全电池循环1000次后容量保持率达91.2%,展示了其实际应用潜力。

【主要内容】2025年10月9日,Journal of the American Chemical Society(JACS)在线发表了复旦大学与东北师范大学等团队在水系钾离子电池正极材料方面的突破性研究成果:Unlocking Polyanion-Type Materials through High-Entropy Effect for Aqueous Potassium-Ion Batteries。论文第一作者为东北师范大学讲师/复旦大学访问学者刘炳求,通讯作者为复旦大学晁栋梁教授与东北师范大学李鹿教授。该研究得到了国家自然科学基金等多个项目的支持。

本研究通过高熵策略成功“解锁”了钒基聚阴离子正极材料在水系钾离子电池中的应用潜力。高熵效应诱导晶格扩张,增强了键合强度,降低了K+迁移能垒,并促使钒基聚阴离子正极材料储钾机制由表面吸附转变为固溶体反应。HENVP-1在低浓度水系电解液中实现了高度可逆的V3+/V4+氧化还原电对,并展现出优异的倍率性能与循环稳定性。该工作不仅为聚阴离子正极材料在水系电池中的应用开辟了新路径,也为开发其他高性能水系电池电极材料提供了新的设计思路。

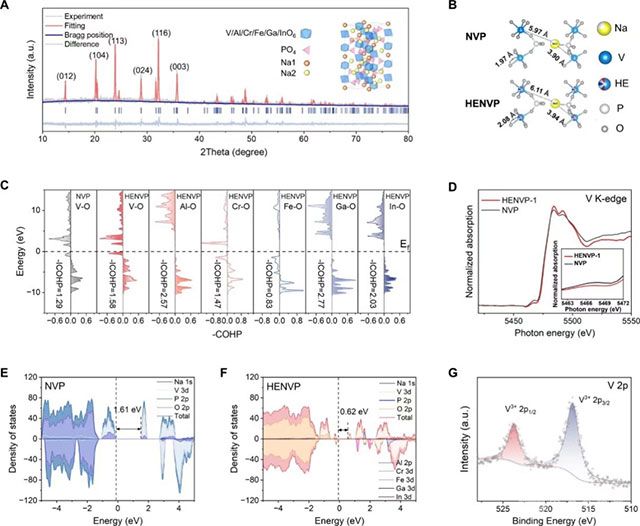

【图文解析】图1. HENVP-1的结构模拟与表征。(A) HENVP-1的XRD精修及其晶体结构;(B) NVP与HENVP-1的局部放大对比;(C) NVP与HENVP-1中不同键的-ICOHP值;(D) NVP与HENVP-1的V K边XANES谱;(E, F) NVP与HENVP-1的总态密度及分波态密度;(G) HENVP-1的V 2p XPS拟合谱。

要点:通过XRD精修证实HENVP-1成功合成,发现高熵效应显著扩大了晶面间距,为半径较大的K+嵌入提供了更宽敞的通道,这是实现高效储钾的结构基础。晶体轨道哈密顿布居(COHP)分析显示,HENVP-1中V–O键的-ICOHP从NVP的1.29提升至1.58,表明键合强度显著增强。这种更强的键能极大地提升了材料本征的结构稳定性,有效对抗充放电过程中的体积应变和离子溶解。态密度(DOS)计算表明,高熵策略将材料的带隙从NVP的1.61 eV大幅缩小至HENVP-1的0.62 eV。带隙的减小意味着材料本征电子电导率得到显著提升,有利于电荷快速传输,从而改善倍率性能。通过V K边XANES和XPS分析,共同证实了材料中的钒及其他金属元素均以稳定的+3价态存在。高熵环境还提升了V原子的局域对称性,这进一步增强了材料在

电化学循环中的稳定性。

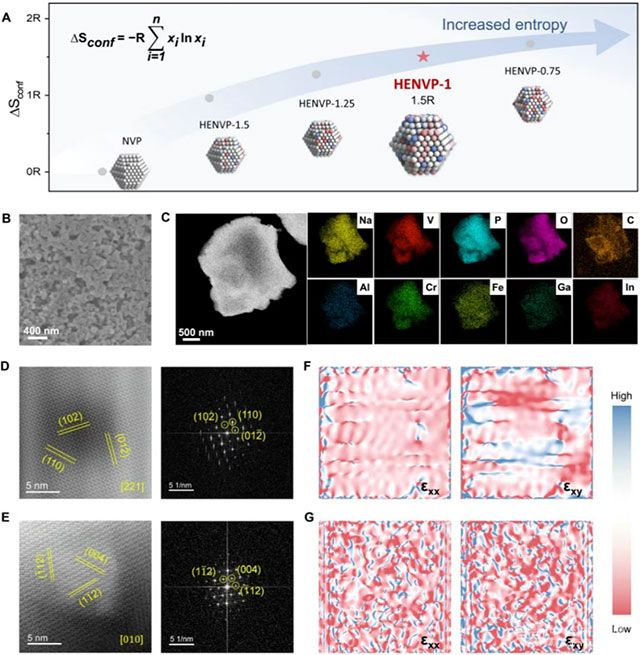

图2. HENVP的合成与形貌表征。(A) 不同熵值HENVP的设计示意图;(B) HENVP-1的SEM图像;(C) HENVP-1的HAADF-STEM图及相应EDS元素分布;(D, E) 沿[221]和[010]晶轴方向的HRTEM图像及FFT衍射图;(F, G) HENVP-1的原子应变分布。

要点:以聚丙烯酸(PAA)为碳源,成功合成了粒径均匀(约50 nm)且呈不规则多面体形貌的HENVP-1颗粒,小粒径有利于缩短离子扩散路径。HAADF-STEM及对应的EDS元素面分布图清晰显示,Na, V, P, O以及所有掺杂的金属元素(Al, Cr, Fe, Ga, In)在颗粒内部均呈现高度均匀的分布,证明了高熵相的成功构建。HRTEM图像和快速傅里叶变换(FFT)证实了HENVP-1的高结晶性,晶格条纹清晰可见。通过几何相位分析(GPA)对原子级图像进行处理,直观地揭示了HENVP-1晶格中存在的不均匀的轴向应变和剪切应变。

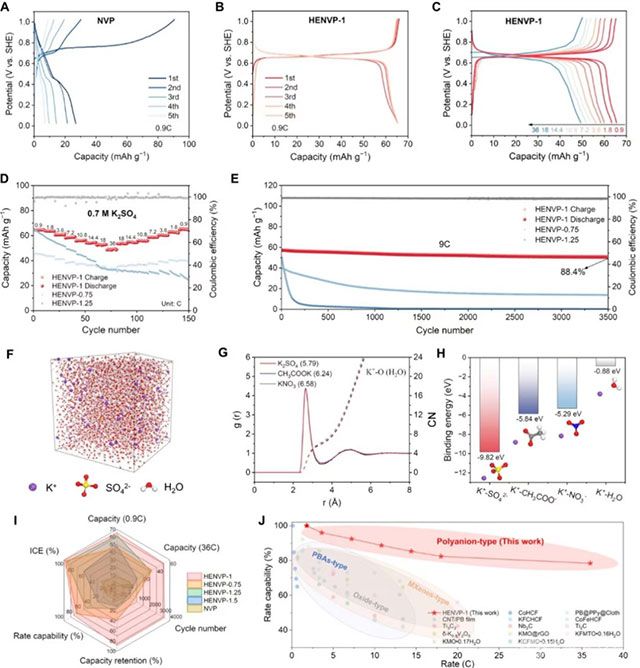

图3. APIBs电化学性能。(A, B) NVP与HENVP-1在0.9C下的充放电曲线;(C) HENVP-1在不同倍率下的充放电曲线;(D) 不同HENVP样品的倍率性能;(E) HENVP-1在9C下的循环性能;(F) 0.7 M K2SO4电解液的MD模拟快照;(G) 不同电解液中K+–O的径向分布函数与配位数;(H) K+与不同阴离子及H2O的结合能;(I) 所有样品电化学性能雷达图;(J) HENVP-1与已报道APIBs正极材料的倍率性能对比。

要点:NVP首圈充电容量虽高,但放电容量极低,显示K+难以嵌入;而HENVP-1则表现出高达98.7%的首圈库仑效率和完全可逆的充放电平台,证明了高熵策略对反应可逆性的根本性改善。HENVP-1即使在36C的超高倍率下,仍能保持49.5 mAh g-1的容量,性能优于大多数已报道的APIBs正极材料。在9C倍率下循环3500次后容量保持率高达88.4%,证明了高熵结构优异的稳定性。通过分子动力学(MD)模拟和密度泛函理论(DFT)计算,从机理上解释了K2SO4电解液的优越性:K+与SO42-的结合能(-9.82 eV)远强于与其他阴离子或H2O的结合,且K+-H2O配位数最低,这有利于K+的快速脱溶剂化,并减少共嵌入水分子对结构的破坏,从而降低极化、提升稳定性。雷达图综合对比了不同熵值样品的各项关键性能指标。

图4. K+存储机制与结构演化。(A, B) NVP与HENVP-1的原位XRD谱;(C–E) NVP与(F–H) HENVP-1在不同状态下的TOF-SIMS深度剖析、元素分布及3D图像;(I, J) HENVP-1在不同状态下的V、Na的非原位XPS谱;(K) HENVP-1在充放电状态下的非原位XAFS谱。

要点:原位XRD直接对比了储钾机制:NVP在充电时发生不可逆的相变,导致结构坍塌,放电时无衍射信号;而HENVP-1在整个过程中仅显示微小的、连续的峰位移动,证实了高度可逆的固溶体反应机制,这是长循环稳定的关键。飞行时间二次离子质谱(TOF-SIMS)深度剖析提供了元素层面的证据:NVP电极中V信号微弱,表明钒严重溶解,且K信号很弱,说明K+存储困难;相反,HENVP-1在整个过程均未见明显钒溶解,且K信号强烈,证明K+被有效、可逆地储存在体相中。通过非原位XPS和X射线吸收精细结构谱(XAFS),共同揭示了充放电过程中V3+/V4+氧化还原电对的高度可逆演变,这是容量贡献的主要来源。Na元素XPS表明,在钾离子电池体系中,Na+并未参与电化学反应,HENVP-1的容量完全来源于K+的可逆嵌入/脱出。

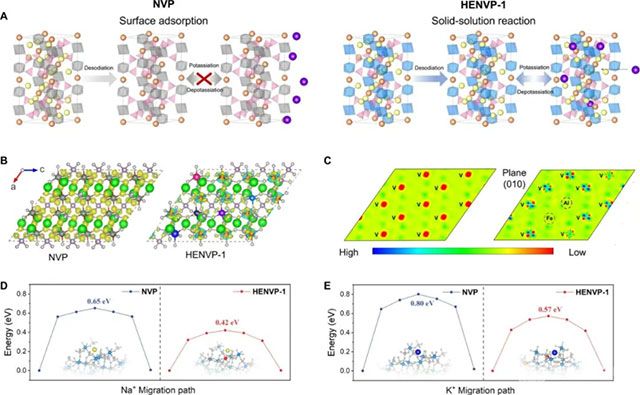

图5. 电子结构与离子迁移能垒分析。(A) NVP与HENVP-1的钾存储机制示意图;(B, C) NVP与HENVP-1的3D与2D差分电荷密度;(D, E) Na+与K+在NVP和HENVP-1中的迁移路径及能垒。

要点:示意图清晰地总结了两种材料的储钾机制差异:NVP为表面吸附,而HENVP-1为体相嵌入型固溶体反应。差分电荷密度图显示,高熵掺杂后,电子在钒(V)周围显著聚集,再次印证了V–O键的增强和电子结构的优化,这与COHP分析结果一致。Na+和K+在不同材料中的迁移能垒显示,K+在HENVP-1中的迁移能垒(0.57 eV)远低于在NVP中的能垒(0.80 eV)。这从理论上解释了HENVP-1具有更快离子扩散动力学的原因,是高倍率性能的内在保障。

【全文小结】本研究通过高熵策略成功激活了钒基聚阴离子材料在水系钾离子电池中的储钾性能,实现了高首效、高倍率与超长循环寿命。其意义简述如下:利用高熵设计理念,为调控聚阴离子材料的结构稳定性与反应机制提供了新范式。揭示了高熵正极的固溶体储钾机制,突破了传统聚阴离子材料在水系电解液中的应用瓶颈。构建了高性能APIBs全电池,展示了高熵材料在实际储能器件中的应用潜力,为下一代水系电池的开发奠定基础。

【原文链接】Unlocking Polyanion-Type Materials through High-Entropy Effect for Aqueous Potassium-Ion Batteries, J. Am. Chem. Soc. 2025, 10.1021/jacs.5c11011https://doi.org/10.1021/jacs.5c11011

【团队介绍】

刘炳求,东北师范大学讲师,复旦大学访问学者,长期从事纳米电极材料的开发及其在能源领域方向研究,包括

纳米材料的可控制备、结构表征、储能机制分析、电化学性能提升等方面,及器件在水系

锌/钾离子电池的应用。先后主持国家自然科学基金,吉林省科技厅人才专项,中国博士后科学基金面上资助等多项。以第一/通讯作者在J. Am. Chem. Soc., Energy Environ. Sci., CCS Chem., Adv. Energy Mater.(2), Adv. Funct. Mater., Energy Storage Mater.(3), ACS Nano等国际高水平期刊发表SCI论文30余篇。

晁栋梁教授,复旦大学智能材料与未来能源创新学院,国家海外高层次引进人才(国家四青)、上海市曙光学者/领军人才专家,担任复旦大学水系电池研究中心执行主任、复旦大学期刊中心副主任、《Science and AI》执行主编、《Materials Today Energy》副主编(Q1-IF = 9.3,中科院二区)、National Science Review 学科编辑、Energy & Environmental Science 编委会成员等。全国博士后创新创业大赛(2023 全国金奖)、中国国际大学生创新大赛(2023 全国银奖、2024 上海市银奖)等优秀指导老师。主要从事水系电化学基础与应用研究,已出版专著 3 部,发表论文 200 余篇,1/3 以上曾入选 ESI 高被引论文,引用 32,000 余次,H 指数 90。主持国家自然科学基金联合重点/面上/青年;科技部国家重点研发计划课题等国家级;上海市关键技术研发/基础研究特区计划/曙光计划/面上;华为/陶氏/双登/交投/倬粤等大型企业转化项目。曾获得 MIT Technology Review 科技创新 35 人、EES Lectureship、USERN Prize Laureate、中国电化学青年奖、上海市科技青年 35 人引领计划、复旦大学五四青年奖章、强国青年科学家提名、科睿唯安高被引科学家(2020-2024 年)、澳大利亚研究理事会优秀青年、澳大利亚研究新星等奖项。欢迎访问课题组主页:www.eABChao.cn

204

204

0

0

举报 0

举报 0

收藏 0

收藏 0

反对 0

反对 0

点赞 0

点赞 0