文章信息

增强的晶格相互作用实现应变均质化,以构筑高效稳定的四端

钙钛矿/硅

太阳能电池第一作者:牛亚威、林舒怡通讯作者:朱鹏臣、殷骏、王敏焕、朱嘉单位:南京大学、香港理工大学、大连理工大学

研究背景

将宽带隙

钙钛矿太阳能电池与晶硅(c-Si)电池结合,其效率有望突破单结太阳能电池的肖克利-奎伊瑟(S-Q)极限。然而,钙钛矿薄膜中的不均匀残余应变通常会引发化学势梯度,进而加速离子迁移和缺陷形成,严重影响叠层器件的效率和稳定性。现有策略主要关注钙钛矿薄膜在一个方向上(垂直/水平)的应变释放,而忽略另一个方向的晶格畸变。

文章简介

2025年9月26日,南京大学朱鹏臣/朱嘉团队联合香港理工大学殷骏教授以及大连理工大学王敏焕教授在国际顶级期刊《Joule》上发表了题为“Homogenizing strain via reinforced lattice interaction enables efficient and stable 4T perovskite/silicon tandem solar cells”的研究论文。该团队提出了一种创新方法,即引入苯甲脒盐酸盐(BMCl)以增强晶格相互作用,来解决钙钛矿薄膜垂直方向上应力不均匀的问题,基于这种方法的钙钛矿单结(1.67 eV)和 4 端(4T)钙钛矿/硅叠层器件分别实现了 23.5%(认证 22.9%)和创纪录的33.4% 的功率转换效率。值得一提的是,4T叠层器件在户外运行 48 天无效率衰减,展示出卓越的户外运行稳定性,这项工作为

钙钛矿电池的商业化提供了一种有前景的策略。

本文要点

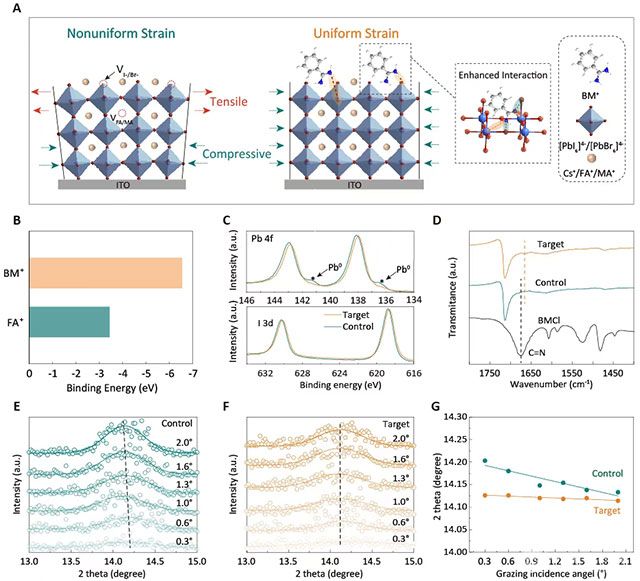

要点一:BMCl对钙钛矿薄膜中残余应变的影响

BM+ 阳离子的一侧氨基占据了钙钛矿晶格结构(ABX3)的A位点,而另一侧氨基则与 [PbI6]4- 八面体形成了牢固的化学键,从而稳定了晶格框架(图1A),该策略协同抑制了有机阳离子空位的形成,并避免了热循环过程中的体积坍缩,使钙钛矿薄膜自上而下呈现出均匀的压缩应变(图1E-G)。

图1.BMCl对钙钛矿薄膜中残余应变的影响

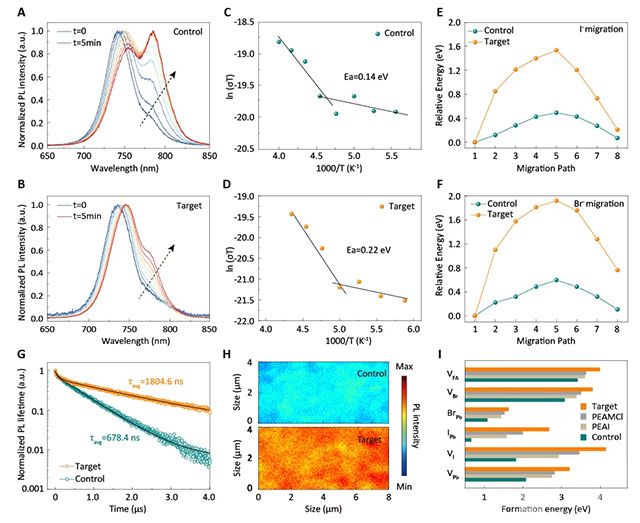

要点二:应变调控对离子迁移和缺陷形成的影响

均匀压缩应变的形成有效的提高了离子迁移势垒和缺陷形成能。作者首先通过光致发光(PL)强度随时间的演变(图2A-B)以及电导率随温度的变化(图2C-D)来证实离子迁移的减弱,随后,离子迁移势垒的提高也验证了这一观点(图2E-F)。此外,载流子寿命的增加、PL强度的升高以及理论计算中缺陷形成能的提高(图2G-I)进一步说明了缺陷的减少。

图2.应变调控对离子迁移和缺陷形成的影响

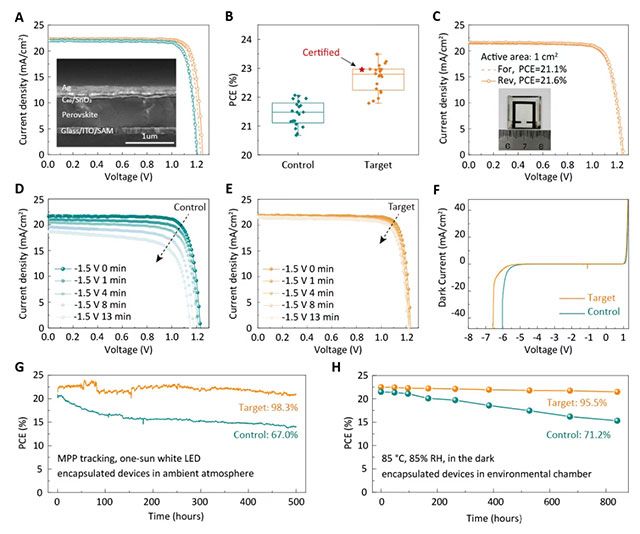

基于上述策略的单结宽带隙钙钛矿太阳能电池实现了23.5%(认证为22.9%)的高效率(图3A-B),而较大面积器件(1cm2)也实现了21.6%的效率(图3C)。此外,由于离子迁移的减弱,器件在-1.5V的反向偏压下连续测试13min仍能保持93%的初始效率(图3D-F)。进一步的稳定性测试表明,引入BMCl的钙钛矿器件在一个太阳光照射的条件下,工作在最大功率点500h后,效率损失小于5%(图3G-H)。

图3.单结钙钛矿太阳能电池的光伏性能和稳定性

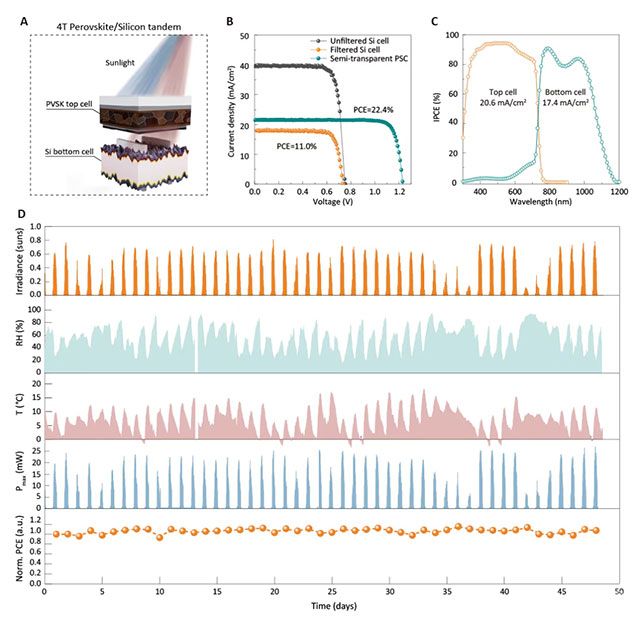

要点四:4T钙钛矿/硅叠层太阳能电池的光伏性能和户外稳定性

随后,将基于此策略制备的半透明钙钛矿太阳能电池与硅电池结合在一起构成四端叠层电池,作者实现了33.4%的效率(图4A-C),这是迄今为止报道的 4T钙钛矿/硅叠层太阳能电池的最高效率。值得注意的是,在 48 天的户外测试中,4T叠层电池未表现出效率的衰减,展现出卓越的户外运行稳定性(图4D)。

图4.4T钙钛矿/硅叠层太阳能电池的光伏性能和户外稳定性

文章链接

Homogenizing strain via reinforced lattice interaction enables efficient and stable 4T perovskite/silicon tandem solar cells.

https://doi.org/10.1016/j.joule.2025.102142

通讯作者简介

朱嘉:南京大学教授、博士生导师,国家杰出青年基金获得者,教育部科技委委员,美国光学学会会士,英国皇家化学学会会士,长期从事基于微纳结构的光热调控研究。南京大学物理学学士,美国斯坦福大学电子工程学硕士、博士,随后在加州大学伯克利分校和劳伦斯伯克利国家实验室工作。科睿唯安全球高被引科学家,在Nature、Nature系列, 国家科学评论(National Science Review), Joule, Advanced Materials 等国际高影响力学术期刊发表论文150余篇,他引超过两万次。同时担任Nanophotonics执行编辑,Advanced Photonics、Nano Research的编委。所获奖项包括:科学探索奖、陈嘉庚青年科学奖、麻省理工科技评论全球创新人物等。

朱鹏臣:南京大学能源与资源学院助理教授。主要研究方向为钙钛矿相关光电器件及界面光热调控机理,在钙钛矿/硅叠层太阳能电池等领域取得了多项研究成果。主持和参与多项科研项目,相关成果发表于 Nature energy、JACS、Joule、Advanced Materials 等国际权威期刊。

殷骏:香港理工大学应用物理系助理教授,被授予“校长青年学者”称号。2024年国家优秀青年基金获得者。殷骏教授课题组以钙钛矿为主要研究对象,发展并完善了多种理论模拟手段(密度泛函理论、分子动力学和非绝热分子动力学)与机器学习相结合的策略,针对不同维度的钙钛矿材料构建了相应的物理模型,建立构性关系并实现性能调控。已发表SCI论文240余篇(google统计被引19,200余次,h因子76),其中以第一和通讯作者(含共同)在Science(2篇)、Nature、Nat. Photonics、Nat. Energy、Nat. Synth.、Nat. Commun.(4篇)、Sci. Adv.(2篇)等国际顶级期刊发表多篇重要成果。

王敏焕:大连理工大学物理学院副教授。研究方向为钙钛矿材料及其器件,主要涉及界面工程、钝化工程、器件稳定性提升、钙钛矿太阳能电池的熟化机制等。目前,主持国家自然科学基金1项(青年项目);发表SCI论文60余篇,其中以第一或者通迅(含共同)作者在Nat. Sustain., Nat. Commun., Joule等知名学术期刊上发表SCI论文30篇。

免责声明:本文内容来源自“科学材料站”,如需转载请联系我们。如涉及作品内容、版权和其它问题,请来电或致函告之,我们将及时给予处理!

358

358

0

0

举报 0

举报 0

收藏 0

收藏 0

反对 0

反对 0

点赞 0

点赞 0